全程導醫網 徐州中醫頻道:心力衰竭(簡稱心衰)是所有心血管疾病發展到中晚期的一組復雜臨床綜合征,是由各種原因導致心臟結構和(或)功能異常,使心室收縮和(或)舒張功能發生障礙。心衰具有發病率高、病死率高、住院率高等特點,嚴重威脅人類生命。我國心血管疾病發病率持續增高,心衰患者眾多,且隨年齡增長而增加。城市地區和北方人的發病率較高,可能與飲食差異有關。

現代醫學治療心衰的策略從過去的改善血流動力學已轉變為抑制神經內分泌過度激活、改善不適癥狀和提高生活質量,減少住院率。治療用藥也從強心、利尿、縮血管轉向神經內分泌調節藥物,如血管緊張素轉換酶抑制劑、血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑、β 受體阻滯劑和利尿劑等進行轉變,治療重點從短期改善血流動力學轉為長期心肌細胞修復。

心力衰竭的病因病機

中醫學對心力衰竭有深入研究,歷代醫家多有論述。中醫學中的“心痹”“心水”“心脹”等病癥與現代心力衰竭相似。古籍《素問·逆調論》中記載:“不得臥,臥則喘者,是水氣之客也。”詳細描述了心衰的癥狀及預后,如呼吸困難、浮腫等。其中以《圣濟總錄》最為貼切,其論曰:“若患此疾,腫亦不常定,或先手足面目浮腫,或先腰肋微腫,或先手足小腫,其候或消或甚,三五日稍愈,或三五日再發,亦以小便通澀為候,積漸變成洪腫……此由肺脹甚,即喘如牛吼,坐臥行立不得,或中夜后氣攻胸心,重者一年、二年方死,有一月、兩月死者。”詳細論述了本病各個階段的癥狀表現以及預后情況,并論述喘促、水腫等并發癥。

慢性心衰在中醫學中歸為“心衰”范疇,其主要病因包括年老、久病、稟賦異常、外邪侵襲、飲食不節、情志失調及勞逸失度等。心衰的病理本質為本虛標實,虛實夾雜,其中氣虛為主,同時伴隨陰陽、血氣的虧虛。標實則以血瘀為主,痰飲等病理產物亦常見,它們與氣血陰陽虛損相互影響,共同推動心衰的病情演變。

當前,中醫藥在慢性心衰治療中應用廣泛,臨床實踐顯示其具有顯著療效優勢。

中醫藥防治思路

1. 中藥藥物辨證防治是基礎

根據《慢性心力衰竭中醫診療專家共識》,針對不同證型,如氣虛血瘀、氣陰兩虛血瘀、陽氣虧虛血瘀等,分別采用保元湯合血府逐瘀湯、生脈散合血府逐瘀湯、真武湯合血府逐瘀湯等加減治療。在把握以上用藥原則的基礎上,可酌情辨證加用中成藥或中藥靜脈制劑。

2.中醫外治法輔助治療

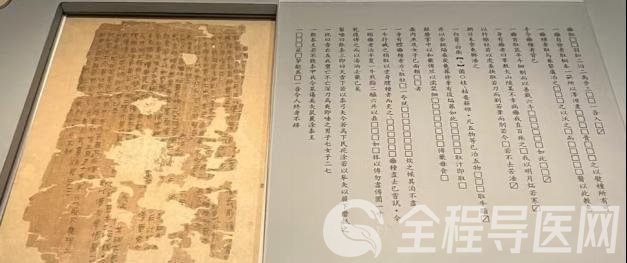

中醫外治法歷史悠久,《黃帝內經》便有“內者內治,外者外治”;“痹不(仁)腫痛……可燙熨及火灸刺而去之”;“可按、可藥、可浴”。《山海經》記載了夏商以后人們用煙熏、佩帶藥物來祛病防疫等外治法。《五十二病方》全書共載283 方,其中外治方達一半以上,有洗浴浸漬、熏蒸熱熨、角法(拔火罐)、按摩、灸等外治法。臨床中應用這些外治法可輔助藥物治療,提高療效。

3.堅持康復運動

傳統的保健運動養生文化是中華文化的重要組成部分,這些保健功法可以起到祛病強身、延年益壽的作用。慢性心衰患者在穩定期盡早進行力所能及的傳統功法的鍛煉可以起到延緩病情進展,增強心功能,提高活動能力和耐力,提高生活質量等作用。目前有文獻證據的健身功法有太極拳、易筋經、八段錦、六字訣、五禽戲、健身氣功及有氧運動等。

4. 中醫藥養生調護

中醫藥健康教育:隨訪及健康教育對提高患者自我保健意識,建立良好的健康行為,有效預防老年心力衰竭患者猝死,減少住院次數等有著十分重要意義。

中醫養生藥膳指導:養生藥膳是中醫治療和預防疾病的關鍵構成部分,從古至今便有藥補不如食補的觀點。慢性心力衰竭的患者飲食應以清淡有營養易吸收食物為主,尤宜低脂低鹽低糖多維生素優質蛋白食物,除血鉀較高的患者外,還應適當補充高鉀食物。與心力衰竭相關的高血脂、肥胖、糖尿病等疾病均與飲食有關,故心力衰竭患者應忌食動物脂肪及含高膽固醇的動物內臟。同時,限制辛辣、濃茶、咖啡等刺激性食物和飲料。

精神情志干預:保持心情愉快,培養樂觀的生活態度,善于調節情感,保持心理平衡,可根據具體情況選擇節制法、疏泄法、轉移法、情志制約法。

起居方面干預:保持日常生活有規律,順從人體的生物鐘調理起居,有助于維持身體的穩定狀態,注意勞逸適度。

中醫藥防治慢性心力衰竭的思路涵蓋了藥物辨證防治、外治法輔助、康復運動以及養生調護等多個方面,旨在全面提升患者的健康狀況和生活質量。

《黃帝內經》中提出的“治未病”思想,是中醫養生和防治疾病的重要原則,體現了中醫“防治并重”的理念。采取綜合有效的防治手段和措施,不僅可降低CHF(慢性心力衰竭)的發病率和再入院率,也可延長CHF患者的生存期,并改善其生活質量,進而減輕家庭和社會負擔。

專家介紹

劉 敏

心內科病區主任

主任中醫師

江蘇省第三批優秀中青年中醫臨床人才,徐州市健康知識宣講公益聯盟首批“公益宣講師”。江蘇省中醫學會青年委員常務委員、江蘇省心系專業委員會委員、江蘇省中西醫結合學會活血化瘀專業委員會青年委員、江蘇省中醫藥學會高血壓學會專業委員會委員、江蘇省中西醫結合學會腦心同治專業委員會青年委員、徐州市醫學會心血管學專業委員會會青年委員、徐州市中西醫結合學會腦心同治專業委員會青年委員。中國民族醫藥學會科普分會理事。南京中醫藥大學中醫學院,中西醫結合學院課程建設指導專家庫專家,徐州市康復醫學會第一屆心臟康復專委會副主任委員。

從事心血管臨床診療二十余年,曾在江蘇省人民醫院及江蘇省中醫院進修一年。多次赴北京、上海、南京等地參與培訓及學術交流,積累了豐富的臨床經驗。

擅長中西醫結合診治冠心病、心肌梗死、心絞痛、心律失常、心力衰竭、心肌病、高血壓等心臟疾病。主攻起搏器植入。擅長緩慢性或快速性心律失常的中醫藥調治。

門診時間:周一、周五全天,周三上午名醫堂。

徐州導醫熱線:0516-85707122